微信扫一扫

奉新阴氏古迹多,如聚德楼、招宾馆、韵府楼、吟溪书院等,有的还成了地名...

奉新阴氏古迹考述 樊明芳 奉新阴氏家族在宋、元、明三朝曾有许多古迹,诸如聚德楼、招宾馆、韵府楼、稽古堂、吟溪书院等。何谓古迹?2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”中有专文解释说:

“其人往矣犹留其地,其事往矣犹传其名,此古迹所以尚也。吾宗宋元明名胜实繁,故高人异事多错出其中,不但当年文章诗酒香人齿颊,即歌咏赠答之地一经先人寓意,亦足以脍炙于人口,宁敢废而不存其名乎?”

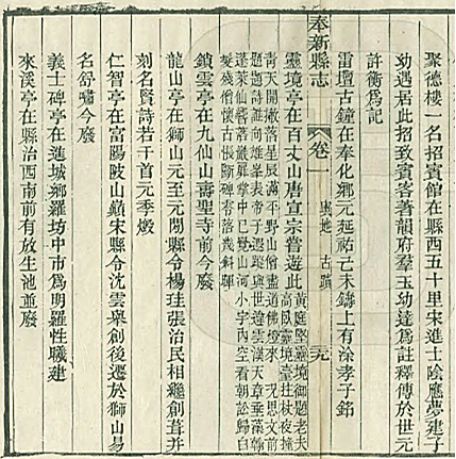

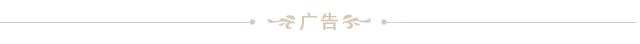

由上可知,所谓古迹,即古人往事之遗迹,它铭记着古代高人异事,多有诗文咏记,故能脍炙人口,虽千百年人事往矣,但它仍能载于典籍,传于人口。阴氏古迹名重当时、享誉后世者首推聚德楼。据同治版《奉新县志》卷1·古迹第29页载:

“聚德楼,一名招宾馆,在县西五十里,宋进士阴应梦建,子幼遇居此招致宾客,著《韵府群玉》,幼达为注释传于世,元许衡为记。”

(同治版《奉新县志》书影) 据县志记载,聚德楼位于县西五十里,地址不详,创建人为宋进士阴应梦,其幼子阴幼遇居此著《韵府群玉》,因其经常于此招揽宾客,故又名招宾馆;其四子阴幼达为之注释传世,元代许衡为之作记。此说看似合理,其实大谬不然也。

据2011年版《奉新阴氏宗谱》载,阴盈,字文富,登宋重和元年(1118)进士第,累官至谏议大夫、大理寺少卿。靖康元年(1126)八月,因金兵大举南下,时事日非,阴盈乃辞官致仕,由南阳新野徙居本县进城乡(今罗市镇)阴村(阴村由此得名),娶瑞州府(今高安市)雷丞相之女,生阴科、阴辅二子,系奉新阴氏第一世。

阴盈次子阴辅,字符凯,徙居本乡坪上村路下,娶甘氏,生阴贞、阴贲二子;次子阴贲,字叔文,仕济源郡河阳县尉,娶胡氏,生阴章、阴奇二子;长子阴章,字景华,宋嘉定十二年(1219)中乡进士,授迪功郎,因时局未平,乃辞职归隐,由本乡坪上村路下徙居局洲(今店前村局场),娶费氏,因梦麟入宅而生子应梦。

阴应梦(1224-1307),字谦甫,自号竹埜山人,晚号倦翁。生有异端,状似孔圣,声若宏钟。淳祐九年(1249)中举人,淳祐十年(1250)登进士,一时名动缙绅,誉称朝野。因奸臣贾似道擅政,时事日非,遂辞职养亲。娶靖安朱氏,生幼迈、幼选、幼迪、幼达、幼适、幼遇六子,系奉新阴氏第五世。

南宋宝祐三年(1255),为便于诸子入学读书,乃于局洲之东数里的新兴乡(今属会埠镇)西庄村建招宾馆,让“英姿俊秀,咸肄业于斯;硕德伟才,皆作则于是”。该馆既冠“招宾”之名,固招揽贤才之意,亦为阴应梦六子读书之书院。元至元十八年(1281),集贤殿大学士、国子监祭酒许衡为撰《招宾馆记》,对招宾馆给予了极高的评价:

“先时浔阳陈氏建东佳学堂,豫章胡氏创华林书院,皆聚坟索以延俊彦,咸有名流为之记述。讲道论德,矧力敌而势均;好士乐贤,复争驰而并骛。宜夫与二家者鼎时于江东矣。”

招宾馆位于今会埠镇西庄村招边,与聚德楼并无关系,可证县志所载之讹,今名“招边”实古名“招宾”之误。许衡盛赞招宾馆堪与浔阳陈氏东佳书堂、豫章胡氏华林书院“力敌而势均”,“争驰而并骛”,宜与二家“鼎时于江东”,足见当时文风之盛和影响之大。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“招宾馆在新兴乡招宾胡宅上首,建自宋理宗嘉熙年间,定兴始祖竹野公所创也。公原生于局洲,养于定兴,故立馆于局洲之前,筑室百堵,以延四方高人逸士,故馆曰招宾。时有许衡鲁斋先生为之记,一时名公巨卿赋诗赠答不可胜数,后为元季兵毁,迄今犹曰招宾,距河半里,后倚越王山,前挹华林峰云。”

这个记载明确了招宾馆位于“招宾胡宅上首”,但始创于“宋理宗嘉熙年间”的说法明显有误,“嘉熙”这个年号的最后一年是公元1240年,此时阴应梦才17岁,未婚未育且无功名,断无创建书院之愿望和能力。招宾馆的创建时间应该是淳祐十年(1250)登进士之后和已生育数子之时,故本人推断其创于宝祐三年(1255)左右。

宝祐三年(1255),阴应梦年届30岁,已生育三子,此时创建招宾馆,为将来诸子上学读书作准备,可谓正当其时。招宾馆竣工之后,阴应梦“延四方高人逸士”入馆掌教,故名“招宾”。三子入馆读书之后,果然不负乃父厚望,均中式九经童科,且入职翰林,此招宾馆所由来也。招宾馆毁于元季兵燹,馆虽不存,然馆名已作地名,始信招宾古迹遗韵之长也。

招宾馆既然不是聚德楼,那么聚德楼位于何处?创于何时?局洲地处奉新北大道,元初时局未稳,战端时现,阴氏家族常罹兵难。阴应梦深谋远虑,乃徙居于进城乡(今罗市镇)之西,取家族一定兴旺之意,名其地曰“定兴”,此定兴(今属上富镇庄田村)阴氏所由来也。此时阴应梦六子均已成年,且誓不仕元,乃于定兴祠堂之右创聚德楼。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“聚德楼,今定兴祠堂官厅之右是也,与韵府并立,始祖竹埜公因见时事日非,读书乐道,隐居于其上,故曰‘聚德’。一日见季子中夫、幼子时夫有事于韵府,授以凡例十四条,编辑著《韵府群玉》,后书成自序卷首,曰‘前进士竹埜倦翁八十四岁书于聚德楼’云。”

由上可知,聚德楼位于定兴阴氏宗祠之右,由阴应梦始创于宋末元初,他与诸子隐居其上,读书乐道,著书立说。四子幼达和六子幼遇欲编韵书时,他曾授二子以凡例,二子搜冥探渺,以类系韵,以事系类,三十年足不底地,终于延祐元年(1314)完成《韵府群玉》的编著出版,翰林滕宾为之序,翰林赵孟頫为之品题,江西招谕使谢枋得(号叠山)为撰《聚德楼记》,记文开篇云:

“竹埜先生自局洲徙居定兴,六子如龙,诸孙若凤,爰启土宇以遗后人,乃叹曰:‘苟完矣,倘无德以聚之,天之所赋月盈则昃,人之所有日盈则蚀。’爰构一楼隐焉,颜曰聚德,盖积德于冥冥之中,古人有成言矣,其先生命名之意乎?而不尽此也,《易》曰‘学以聚之’,又曰‘多识前言往行以蓄其德’。夫多识非学乎?聚德非蓄德乎?是学为先,事德为终,事苟非学以洞明古今事物造化之理,俾人禽之界、盛衰之数、梦觉之关了然胸中,则出此入彼,似是而非,德何由而聚乎?故必力学焉,则知之明,知明则守固,守固则德聚,德聚则保身昌后,行道济时,著书传远,一以贯之矣。”

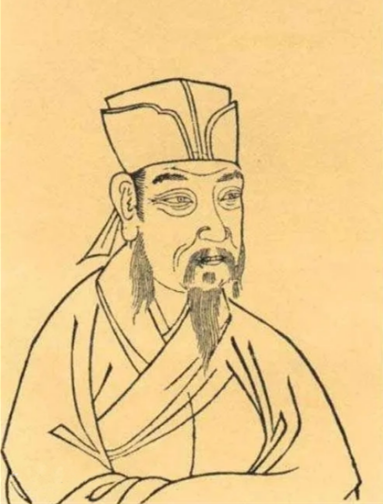

谢枋得(1226-1289),字君直,号叠山,信州(今上饶市)弋阳人,南宋末年爱国诗人,今南昌叠山路即以其号名之。记文开篇解释该楼命名之寓意,然后再盛赞幼达、幼遇二子著书立说之盛举云:

“两公侍竹埜君于此楼,三十年足不底地,受先生凡例,成《韵府群玉》一书。夫成者,书也;而所以成者,非书也。盖二公志意高远,学识渊通,坐处阔,见处大,删前千百年之纰缪,开后千百年之信从,辅以山川之清淑,笔墨之光润,三十年郁郁葱葱,宛如春风化日,景星庆云,以祈子孙,以贻子孙,远矣大矣,于《易》所称学聚德蓄,宁有歉焉?宜夫后之子孙皆敦本务实,读书明理,自先生以至于今,数百年如一日,凡此数百年如一日者,所以报三十年足不底地之积学,以蓄德之微意也。阴氏之兴,宁有艾乎?”

(谢枋得画像) 《韵府群玉》问世后,受到历代文人学士之推崇。元代翰林滕宾评价此书说:“经史子传蒐猎靡遗,是又能以有穷之韵而寄无穷之事,亦奇矣!”元代另一翰林赵孟頫赞《韵府群玉》说:“上涉群经,下苞诸子,贤于回溪史韵多矣!”明代陈文烛赞此书“备天地之大观,为艺林之珍品”。

清朝康熙年间,张廷玉等人奉旨修撰音韵巨著《佩文韵府》时,竟然将《韵府群玉》全部抄入。乾隆年间修编四库全书时,《韵府群玉》又被采入,《四库全书总目提要》中说:“然而元代押韵之书今皆不传,传者以此书为最古,世所通行之韵亦即从此书录出。”该书之广博可贵,由此可见一斑。

与聚德楼对应的是韵府楼,位于定兴阴氏宗祠之左。既名韵府楼,其创建时间应在延祐元年(1314)《韵府群玉》问世之后。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“韵府楼,即今定兴祠宇官厅之左是也,六世祖中夫、时夫两公受父竹埜公凡例,编著《韵府群玉》一书,三十年而足不底地,故楼名韵府焉。书成,两公自序,并滕玉霄、赵子昂、姚江村、陈文烛诸先生皆作序于此楼以赠之。”

可见该楼是为纪念《韵府群玉》之出版而创建,并非专为编著《韵府群玉》而建,可见该楼并非阴应梦所创建,而是在阴应梦逝世后,由其子幼达、幼遇等所建。清初刘应棠曾应邀为之撰《韵府楼记》,文末有云:

“余受阴氏诸君命作韵府楼序,风云月露,敢以唐突韵府耶?唯是引子湘先生详论历代韵学之源流,以推明竹埜先生授以凡例,时夫、中夫两公韵府中纲目深切著明之意,以复阴氏诸君庶几高山仰止,予亦得附芳名之后,而序而传之又如此,若夫相原泉,剪荆棘,重新韵府、聚德之楼,如见当年若父是子也,阴氏诸君子于此得无意乎?”

刘应棠,字又许,号啸民,又号梭山,奉化乡(今上富镇)富溪人,系清康熙初年著名隐士,所著《梭山农谱》被采入四库全书。刘应棠此时应邀为撰《韵府楼记》,可见清康熙年间韵府楼或许刚被修缮过。

定兴还有一处古迹名叫稽古堂,位于定兴阴氏宗祠背后之西,其地今名花园里。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“稽古堂,在定兴祠宇后之西,地名花园里,即竹埜公之家塾也。当日涂茨丹臒之壮,禽鱼花木之观,极其华美,不可胜数。更藏万卷,昆季父子讲学于其间。七世祖用光公洞明性理学,纂修《四书大全》,亦肄业于内,四方来学者数百人,去而仕者多通显,因华林寇乱兵毁。至明洪武朝,九世镗公又复重修聚德楼、稽古堂,重刊韵府书行世,年久圯坏,今废其地,而花园之四围基址,子孙悉知为稽古堂之故业也。”

由此可知,稽古堂实为阴应梦徙居定兴之后为阴氏子孙读书和藏书之便而创建的一所私塾和藏书楼。元朝中期,第七世祖阴用光曾在此主讲性理之学,并纂修《四书大全》,培养了大批人才。明洪武初年,第九世祖阴镗曾主持重修聚德楼、稽古堂,并重刊《韵府群玉》,但明正德年间,华林农民起义时,稽古堂毁于兵燹,此后未曾重修。

阴氏古迹还有一处吟溪书院,位于法城乡二十六都(今会埠镇稻田村)。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页“古迹”载:

“吟溪书院,属法城乡二十六都,距吟村一里许,左拥越王岭,右泊浮云宫,大明宏治时,吾祖镒、锷两公所建,与华林、梧桐书院鼎立为三。年久圯废,子孙未能修葺,而基址仍自井然于其地矣。”

吟溪首迁人为阴镗、阴镒,系定兴阴氏第九世。阴镗,字彦闻,洪武三年(1370),以经明行修任奉新县学训导,致仕后,由定兴徙法城乡(今属会埠镇)定居,因居所旁有小溪潺潺,时有士子吟诗于溪上,故名吟溪村,简称吟村。阴镒,字宏美,明永乐间岁贡生,官浙江布政使司理问所理问。弘治年间致仕后,与弟阴锷徙吟溪村定居,并创吟溪书院。刘应棠《吟溪书院记》中曾引阴元臣《书院小记》云:

“书院创自镒公,公以浙江筮仕归,即构是堂,与其弟锷歌咏凭吊于其内,而又有四方贤士如黄约斋辈日投辖下榻焉,读约斋‘物华秋色芙蓉水,诗思春风杜若洲’之句,书院之景即如吉光片羽可想矣,而况华林峙其南,越山枕其北,两水潆洄,诸峰环远,大块文章萦聚辐辏,两公之意岂仅在山水间乎?”

由此可知,吟溪书院由阴镒始创于明弘治年间,书院风景很美,时有贤士如黄约斋辈投辖下榻。黄约斋即黄载,字文博,号约斋,从善乡(今属干洲镇)洪川村郑洲人,徙居县市乡(今冯川镇)下坊。明洪武三年(1370)中举人。洪武四年(1371)登进士,累官工部主事,祀乡贤。他有《吟溪书院》诗咏此云:

“吟溪溪上起书楼,最爱高人隐趣幽。勤学尝开群玉府,乐游不典万金裘。物华秋色芙蓉水,诗思春风杜若洲。勿谓考盘终弗告,少微先动帝王州。”

诗赞书院创办者志趣高洁和先人勤学乐游、著书立说之功德,以“芙蓉水”和“杜若洲”写书院景观之美,以“考盘”之典赞主人成德乐道之修为,以“少微”之典暗喻隐士多为皇家所倚重。

吟溪书院不详毁于何时,然奉新阴氏史上所建诸古迹迄今仍为阴氏后裔及众多文人墨客所津津乐道,本人考而述之,庶不忘其存续之始末也。

欲获取樊先生著作

请联系:13870547288

奉新阴氏家族在宋、元、明三朝曾有许多古迹,诸如聚德楼、招宾馆、韵府楼、稽古堂、吟溪书院等。何谓古迹?2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”中有专文解释说:

“其人往矣犹留其地,其事往矣犹传其名,此古迹所以尚也。吾宗宋元明名胜实繁,故高人异事多错出其中,不但当年文章诗酒香人齿颊,即歌咏赠答之地一经先人寓意,亦足以脍炙于人口,宁敢废而不存其名乎?”

由上可知,所谓古迹,即古人往事之遗迹,它铭记着古代高人异事,多有诗文咏记,故能脍炙人口,虽千百年人事往矣,但它仍能载于典籍,传于人口。阴氏古迹名重当时、享誉后世者首推聚德楼。据同治版《奉新县志》卷1·古迹第29页载:

“聚德楼,一名招宾馆,在县西五十里,宋进士阴应梦建,子幼遇居此招致宾客,著《韵府群玉》,幼达为注释传于世,元许衡为记。”

据县志记载,聚德楼位于县西五十里,地址不详,创建人为宋进士阴应梦,其幼子阴幼遇居此著《韵府群玉》,因其经常于此招揽宾客,故又名招宾馆;其四子阴幼达为之注释传世,元代许衡为之作记。此说看似合理,其实大谬不然也。

据2011年版《奉新阴氏宗谱》载,阴盈,字文富,登宋重和元年(1118)进士第,累官至谏议大夫、大理寺少卿。靖康元年(1126)八月,因金兵大举南下,时事日非,阴盈乃辞官致仕,由南阳新野徙居本县进城乡(今罗市镇)阴村(阴村由此得名),娶瑞州府(今高安市)雷丞相之女,生阴科、阴辅二子,系奉新阴氏第一世。

阴盈次子阴辅,字符凯,徙居本乡坪上村路下,娶甘氏,生阴贞、阴贲二子;次子阴贲,字叔文,仕济源郡河阳县尉,娶胡氏,生阴章、阴奇二子;长子阴章,字景华,宋嘉定十二年(1219)中乡进士,授迪功郎,因时局未平,乃辞职归隐,由本乡坪上村路下徙居局洲(今店前村局场),娶费氏,因梦麟入宅而生子应梦。

阴应梦(1224-1307),字谦甫,自号竹埜山人,晚号倦翁。生有异端,状似孔圣,声若宏钟。淳祐九年(1249)中举人,淳祐十年(1250)登进士,一时名动缙绅,誉称朝野。因奸臣贾似道擅政,时事日非,遂辞职养亲。娶靖安朱氏,生幼迈、幼选、幼迪、幼达、幼适、幼遇六子,系奉新阴氏第五世。

南宋宝祐三年(1255),为便于诸子入学读书,乃于局洲之东数里的新兴乡(今属会埠镇)西庄村建招宾馆,让“英姿俊秀,咸肄业于斯;硕德伟才,皆作则于是”。该馆既冠“招宾”之名,固招揽贤才之意,亦为阴应梦六子读书之书院。元至元十八年(1281),集贤殿大学士、国子监祭酒许衡为撰《招宾馆记》,对招宾馆给予了极高的评价:

“先时浔阳陈氏建东佳学堂,豫章胡氏创华林书院,皆聚坟索以延俊彦,咸有名流为之记述。讲道论德,矧力敌而势均;好士乐贤,复争驰而并骛。宜夫与二家者鼎时于江东矣。”

招宾馆位于今会埠镇西庄村招边,与聚德楼并无关系,可证县志所载之讹,今名“招边”实古名“招宾”之误。许衡盛赞招宾馆堪与浔阳陈氏东佳书堂、豫章胡氏华林书院“力敌而势均”,“争驰而并骛”,宜与二家“鼎时于江东”,足见当时文风之盛和影响之大。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“招宾馆在新兴乡招宾胡宅上首,建自宋理宗嘉熙年间,定兴始祖竹野公所创也。公原生于局洲,养于定兴,故立馆于局洲之前,筑室百堵,以延四方高人逸士,故馆曰招宾。时有许衡鲁斋先生为之记,一时名公巨卿赋诗赠答不可胜数,后为元季兵毁,迄今犹曰招宾,距河半里,后倚越王山,前挹华林峰云。”

这个记载明确了招宾馆位于“招宾胡宅上首”,但始创于“宋理宗嘉熙年间”的说法明显有误,“嘉熙”这个年号的最后一年是公元1240年,此时阴应梦才17岁,未婚未育且无功名,断无创建书院之愿望和能力。招宾馆的创建时间应该是淳祐十年(1250)登进士之后和已生育数子之时,故本人推断其创于宝祐三年(1255)左右。

宝祐三年(1255),阴应梦年届30岁,已生育三子,此时创建招宾馆,为将来诸子上学读书作准备,可谓正当其时。招宾馆竣工之后,阴应梦“延四方高人逸士”入馆掌教,故名“招宾”。三子入馆读书之后,果然不负乃父厚望,均中式九经童科,且入职翰林,此招宾馆所由来也。招宾馆毁于元季兵燹,馆虽不存,然馆名已作地名,始信招宾古迹遗韵之长也。

招宾馆既然不是聚德楼,那么聚德楼位于何处?创于何时?局洲地处奉新北大道,元初时局未稳,战端时现,阴氏家族常罹兵难。阴应梦深谋远虑,乃徙居于进城乡(今罗市镇)之西,取家族一定兴旺之意,名其地曰“定兴”,此定兴(今属上富镇庄田村)阴氏所由来也。此时阴应梦六子均已成年,且誓不仕元,乃于定兴祠堂之右创聚德楼。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“聚德楼,今定兴祠堂官厅之右是也,与韵府并立,始祖竹埜公因见时事日非,读书乐道,隐居于其上,故曰‘聚德’。一日见季子中夫、幼子时夫有事于韵府,授以凡例十四条,编辑著《韵府群玉》,后书成自序卷首,曰‘前进士竹埜倦翁八十四岁书于聚德楼’云。”

由上可知,聚德楼位于定兴阴氏宗祠之右,由阴应梦始创于宋末元初,他与诸子隐居其上,读书乐道,著书立说。四子幼达和六子幼遇欲编韵书时,他曾授二子以凡例,二子搜冥探渺,以类系韵,以事系类,三十年足不底地,终于延祐元年(1314)完成《韵府群玉》的编著出版,翰林滕宾为之序,翰林赵孟頫为之品题,江西招谕使谢枋得(号叠山)为撰《聚德楼记》,记文开篇云:

“竹埜先生自局洲徙居定兴,六子如龙,诸孙若凤,爰启土宇以遗后人,乃叹曰:‘苟完矣,倘无德以聚之,天之所赋月盈则昃,人之所有日盈则蚀。’爰构一楼隐焉,颜曰聚德,盖积德于冥冥之中,古人有成言矣,其先生命名之意乎?而不尽此也,《易》曰‘学以聚之’,又曰‘多识前言往行以蓄其德’。夫多识非学乎?聚德非蓄德乎?是学为先,事德为终,事苟非学以洞明古今事物造化之理,俾人禽之界、盛衰之数、梦觉之关了然胸中,则出此入彼,似是而非,德何由而聚乎?故必力学焉,则知之明,知明则守固,守固则德聚,德聚则保身昌后,行道济时,著书传远,一以贯之矣。”

谢枋得(1226-1289),字君直,号叠山,信州(今上饶市)弋阳人,南宋末年爱国诗人,今南昌叠山路即以其号名之。记文开篇解释该楼命名之寓意,然后再盛赞幼达、幼遇二子著书立说之盛举云:

“两公侍竹埜君于此楼,三十年足不底地,受先生凡例,成《韵府群玉》一书。夫成者,书也;而所以成者,非书也。盖二公志意高远,学识渊通,坐处阔,见处大,删前千百年之纰缪,开后千百年之信从,辅以山川之清淑,笔墨之光润,三十年郁郁葱葱,宛如春风化日,景星庆云,以祈子孙,以贻子孙,远矣大矣,于《易》所称学聚德蓄,宁有歉焉?宜夫后之子孙皆敦本务实,读书明理,自先生以至于今,数百年如一日,凡此数百年如一日者,所以报三十年足不底地之积学,以蓄德之微意也。阴氏之兴,宁有艾乎?”

《韵府群玉》问世后,受到历代文人学士之推崇。元代翰林滕宾评价此书说:“经史子传蒐猎靡遗,是又能以有穷之韵而寄无穷之事,亦奇矣!”元代另一翰林赵孟頫赞《韵府群玉》说:“上涉群经,下苞诸子,贤于回溪史韵多矣!”明代陈文烛赞此书“备天地之大观,为艺林之珍品”。

清朝康熙年间,张廷玉等人奉旨修撰音韵巨著《佩文韵府》时,竟然将《韵府群玉》全部抄入。乾隆年间修编四库全书时,《韵府群玉》又被采入,《四库全书总目提要》中说:“然而元代押韵之书今皆不传,传者以此书为最古,世所通行之韵亦即从此书录出。”该书之广博可贵,由此可见一斑。

与聚德楼对应的是韵府楼,位于定兴阴氏宗祠之左。既名韵府楼,其创建时间应在延祐元年(1314)《韵府群玉》问世之后。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“韵府楼,即今定兴祠宇官厅之左是也,六世祖中夫、时夫两公受父竹埜公凡例,编著《韵府群玉》一书,三十年而足不底地,故楼名韵府焉。书成,两公自序,并滕玉霄、赵子昂、姚江村、陈文烛诸先生皆作序于此楼以赠之。”

可见该楼是为纪念《韵府群玉》之出版而创建,并非专为编著《韵府群玉》而建,可见该楼并非阴应梦所创建,而是在阴应梦逝世后,由其子幼达、幼遇等所建。清初刘应棠曾应邀为之撰《韵府楼记》,文末有云:

“余受阴氏诸君命作韵府楼序,风云月露,敢以唐突韵府耶?唯是引子湘先生详论历代韵学之源流,以推明竹埜先生授以凡例,时夫、中夫两公韵府中纲目深切著明之意,以复阴氏诸君庶几高山仰止,予亦得附芳名之后,而序而传之又如此,若夫相原泉,剪荆棘,重新韵府、聚德之楼,如见当年若父是子也,阴氏诸君子于此得无意乎?”

刘应棠,字又许,号啸民,又号梭山,奉化乡(今上富镇)富溪人,系清康熙初年著名隐士,所著《梭山农谱》被采入四库全书。刘应棠此时应邀为撰《韵府楼记》,可见清康熙年间韵府楼或许刚被修缮过。

定兴还有一处古迹名叫稽古堂,位于定兴阴氏宗祠背后之西,其地今名花园里。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页载“古迹”云:

“稽古堂,在定兴祠宇后之西,地名花园里,即竹埜公之家塾也。当日涂茨丹臒之壮,禽鱼花木之观,极其华美,不可胜数。更藏万卷,昆季父子讲学于其间。七世祖用光公洞明性理学,纂修《四书大全》,亦肄业于内,四方来学者数百人,去而仕者多通显,因华林寇乱兵毁。至明洪武朝,九世镗公又复重修聚德楼、稽古堂,重刊韵府书行世,年久圯坏,今废其地,而花园之四围基址,子孙悉知为稽古堂之故业也。”

由此可知,稽古堂实为阴应梦徙居定兴之后为阴氏子孙读书和藏书之便而创建的一所私塾和藏书楼。元朝中期,第七世祖阴用光曾在此主讲性理之学,并纂修《四书大全》,培养了大批人才。明洪武初年,第九世祖阴镗曾主持重修聚德楼、稽古堂,并重刊《韵府群玉》,但明正德年间,华林农民起义时,稽古堂毁于兵燹,此后未曾重修。

阴氏古迹还有一处吟溪书院,位于法城乡二十六都(今会埠镇稻田村)。2011年版《奉新阴氏宗谱》第67页“古迹”载:

“吟溪书院,属法城乡二十六都,距吟村一里许,左拥越王岭,右泊浮云宫,大明宏治时,吾祖镒、锷两公所建,与华林、梧桐书院鼎立为三。年久圯废,子孙未能修葺,而基址仍自井然于其地矣。”

吟溪首迁人为阴镗、阴镒,系定兴阴氏第九世。阴镗,字彦闻,洪武三年(1370),以经明行修任奉新县学训导,致仕后,由定兴徙法城乡(今属会埠镇)定居,因居所旁有小溪潺潺,时有士子吟诗于溪上,故名吟溪村,简称吟村。阴镒,字宏美,明永乐间岁贡生,官浙江布政使司理问所理问。弘治年间致仕后,与弟阴锷徙吟溪村定居,并创吟溪书院。刘应棠《吟溪书院记》中曾引阴元臣《书院小记》云:

“书院创自镒公,公以浙江筮仕归,即构是堂,与其弟锷歌咏凭吊于其内,而又有四方贤士如黄约斋辈日投辖下榻焉,读约斋‘物华秋色芙蓉水,诗思春风杜若洲’之句,书院之景即如吉光片羽可想矣,而况华林峙其南,越山枕其北,两水潆洄,诸峰环远,大块文章萦聚辐辏,两公之意岂仅在山水间乎?”

由此可知,吟溪书院由阴镒始创于明弘治年间,书院风景很美,时有贤士如黄约斋辈投辖下榻。黄约斋即黄载,字文博,号约斋,从善乡(今属干洲镇)洪川村郑洲人,徙居县市乡(今冯川镇)下坊。明洪武三年(1370)中举人。洪武四年(1371)登进士,累官工部主事,祀乡贤。他有《吟溪书院》诗咏此云:

“吟溪溪上起书楼,最爱高人隐趣幽。勤学尝开群玉府,乐游不典万金裘。物华秋色芙蓉水,诗思春风杜若洲。勿谓考盘终弗告,少微先动帝王州。”

诗赞书院创办者志趣高洁和先人勤学乐游、著书立说之功德,以“芙蓉水”和“杜若洲”写书院景观之美,以“考盘”之典赞主人成德乐道之修为,以“少微”之典暗喻隐士多为皇家所倚重。

吟溪书院不详毁于何时,然奉新阴氏史上所建诸古迹迄今仍为阴氏后裔及众多文人墨客所津津乐道,本人考而述之,庶不忘其存续之始末也。

欲获取樊先生著作

-

置业顾问

10000元以上 销售代表详情五险带薪年假年终奖奉新县鸿基房产置业有限责任公司33804 -

诚聘兼职

3000-5000元 电子商务开发详情海纳百川传媒 -

诚聘电商 抖音小店运营

5000-8000元 售前/售后服务详情带薪年假奉新县橘白电子商务有限公司 -

诚聘形象保安3名

3000-5000元 物业服务详情江西星之居物业管理有限公司 -

诚聘保安1名

2000-3000元 物业服务详情江西星之居物业管理有限公司 -

诚聘电脑操作员经验不限

3000-5000元 电脑操作员详情年终奖枫叶游戏工作室 -

诚聘煮面女工

3000-5000元 后厨/帮工详情工作餐沙县小吃华林广场 -

奉新中国人寿筹建合伙人 招聘!!!!

3000-5000元 内外勤人员详情中国人寿奉新 -

诚聘西门菜市场帮忙卖肉人员

面议 后厨/帮工详情年终奖工作餐猪肉批发 -

诚聘电商客服

3000-5000元 其它文员详情年终奖深圳市鸿喜云集科技有限公司 -

招聘酒店前台一名

面议 服务员详情奉新希悦宾馆 -

诚聘公建项目物业经理

8000-10000元 物业服务详情五险公积金带薪年假江西新美物业服务有限公司

自定义html广告位

-

下一条:正在公示!

微信公众号

微信公众号