微信扫一扫

初四说年!奉新人曾经这样过年…

过 年

廖路明 这几天出门,看见对面邻居家门上贴了春联;街道两旁挂上了红灯笼;不时有人拉着行李箱、拖家带口在路边打车,准备出远门;商店里买东西的人明显多了。春节临近了!

一位同龄好友发来微信,说总感觉现在是按部就班地为过年而过年,越来越缺少浓浓的过年味,小时候那种盼过年的心境没有了。我不禁也感慨万千,过去的往事在记忆深处被轻轻触动。

一

上世纪六十年代初,我出生在赣西北奉新县的农村。小时候过年那真是别有一番景象。

每年冬至一过,母亲就开始腌制腊肉,有时还会灌制一点香肠。和有些地方不同,我们那里没有烟熏腊肉的习惯,通常在出太阳时,拿到外面去晾晒。晒到出油后,再挂到屋梁上继续风干。

炒红薯片是家里必备的自制年货。秋收时节,家家户户都会晒红薯干。过年前夕,母亲用家里做饭的大柴锅,先把粗河沙炒热,然后将红薯干倒进锅里,不断翻炒,直至将薯干焐熟。母亲有时还会炒一点黄豆和花生,不过这两样年货只有家里来了客人时才会端出来。

那时过年家家户户还要做米花糖。腊月一到,小商贩就开始挑着手摇爆米花机走村串户,嘴里“爆米花啰、爆米花啰”不停地吆喝着。各家拿着米和一点木柴,陆陆续续地围拢过来。排队等候爆米花时,大人们七嘴八舌地谈论着生活和劳动中的趣事,女孩子踢起了毽子,男孩子玩起了陀螺。快要开镗起爆时,胆小的会赶紧捂着耳朵躲到一边去。随着“轰”的一声响,一阵白烟窜出,一炉爆米花就做好了。在欢快回家的路上,小孩子不时地抓把爆米花往嘴里塞。

南方是腊月二十四过小年。这一天奶奶会用碗盛上一块大肥肉,插上一根筷子,放在灶头上,双手合十在胸前上下晃动几下,嘴里念念有词地说着什么。我长大后才知道这叫“祭灶”。那时候这个行为被视为迷信,奶奶祭灶时会先关上厨房门,生怕被人看见。

小年过后,母亲开始拆洗家里的被褥和床单,我们穿的衣服也要陆续换下来洗。母亲还会用竹竿扎上稻草,来掸扫房梁和楼板上的灰尘,家里里里外外要清扫一遍。

印象深刻的是洗澡。南方冬天白天出太阳时,外面比屋里暖和。记得母亲让我们兄弟俩脱得一丝不挂在外面洗澡时,旁边上了年纪的人打趣地说,“你们那个什么什么让人看见了”。我们那时虽然只有几岁,但往往也会弄得有点儿不好意思。洗完澡后穿上干净的衣服,身上一直凉飕飕的,总感觉少穿了一件衣服。

小年过后是大年。这一天男人们要负责将家里的菜刀磨好,并招呼孩子们一起贴春联。主妇们开始为除夕的年夜饭做准备,忙着炸肉丸子和豆腐干,用腐竹炖肉、墨鱼炖排骨,家家户户厨房里飘出阵阵的、浓浓的肉香味。路过的人常常会不自觉地驻足多闻几下,好不馋人。

除夕的年夜饭是过年的重头戏。忙碌了一年的全家人围坐在一起,开开心心地吃着一年中最丰盛的晚饭。男人们喝一点自制的米酒,女人们喝一点汤或茶水,大家举杯相互说一些祝福的话,即使平时家人之间有些磕绊,这时候的气氛却是温馨、和谐的。

大年三十关门前,各家要放一挂小鞭炮,叫“关门炮”,寓意辞旧岁、驱除不好的东西。大年初一天刚蒙蒙亮,各家开门时要放一挂长长的大鞭炮,叫“开门炮”,象征迎新接福。每年过年的这个时点,是我们小孩子最为激动的时刻,因为我们要着急起床出去捡鞭炮。那时候家里穷,大人没钱给小孩子买玩的鞭炮,我们只有去捡每家未燃尽的鞭炮来玩。大年三十睡觉前,小孩子都会再三请求大人第二天早晨一定记得及时叫醒起床。记得有时邻居开门放鞭炮了,而我家还未开门,想到鞭炮让小伙伴们捡走了,我们那个跳脚地急呀!只要听到村里哪家“开门炮”一响,小伙伴们就纷纷跑向哪家,胆大的甚至不顾鞭炮还未燃尽,就先下手为强地去抢,大家七手八脚地挤在一起,场面甚为混乱。捡鞭炮时,小伙伴有因地湿滑摔倒的,有因火星烧坏衣服的,偶尔也有炸伤脸和手的,被父母看到了,要是平时肯定会挨一通骂甚至一顿打,不过此时只有生生地强忍下来,嘴里往往蹦出一句“等过了今天再说”。按习俗大年初一不能生气、不能打骂人,否则影响家里一年的吉祥。

大年初一吃完早饭后,先是左邻右舍互相拜年,然后是村子里各家各户相互拜年。大家串门走户,拱拱手、问个安,说几句吉祥祝福的话。不过要是哪家上一年有人过世,这家的人是不上门给人拜年的,别人上门来拜年时,很重要的一件事,是给过世人的灵位鞠躬。要是逝者年纪大、辈分高,讲究一点的人甚至还要行大礼,也就是下跪致哀。

村子里的人家互相拜年后,住在附近的一些亲戚也陆续上门来拜年了。我小时候奶奶还健在,她老人家辈分高,来给她拜年的都是和父母一个辈分或更小的晚辈。这天上午奶奶要见一波又一波的亲戚,重复说很多同样的话。父亲忙着招呼客人,指挥我们小孩子端茶倒水,母亲在厨房给有需要留餐的亲戚准备午饭。大年初一上午家家户户人来人往,热热闹闹,虽然大家很忙乎,但脸上都洋溢着幸福的笑容。

初二是出嫁女儿回娘家的日子。我的两个姑姑会领着夫婿和孩子来给奶奶拜年,带着年货和点心孝敬奶奶。奶奶会将平时积攒的几角钱毛票,给外孙子女们做压岁钱。

好日子总是转眼即逝,很快就到了正月十五元宵节。吃完元宵后,大人们开始商量开春下地干活的事儿,我们孩子们又开始了一年的等待和期盼。

二

1985年大学毕业后,我远离家乡到北京工作。按国家规定,父母不在京的职工,结婚前每年有一次探亲假,成家后四年有一次探亲假,单位负责报销往返路费。像我们父母在外地的人,绝大多数都会把探亲安排在春节期间。不过这个时候回家过年碰到的很多事情那叫一个“愁”啊!

首先是愁车票难买。坐飞机太贵,家里又没有汽车,从北京到江西只有选择坐火车出行。火车票中,硬卧性价比合适,但一票难求。为买票有人甚至要提前一个晚上等在售票窗口。找黄牛票贩子每张票往往要加价一百多元,差不多一张硬卧票的价钱了。实在没办法,有时只得托熟人买票。等票的日子十分煎熬,每天都焦急地打电话去询问,对方总是回复再等等再等等。有几次都是紧赶慢赶算是回到老家陪父母吃上了大年三十的年夜饭。到家没几天,就又开始发愁买回程的火车票。

其次是愁坐车难。有一年没买到硬卧票,只能坐硬座回家。那时火车客运能力有限,着急等着赶回家过年的人又多,铁路部门只得卖一些站票以满足需求,加上有的乘客用站台票上车,结果一路上下车的人少、上车的人多,到最后有的站甚至要从车窗口爬进去才能上车。车厢座位底下躺着人,过道上人挤得有时脚悬在空中着不了地。来回上个厕所要好半天,大家只有少喝水,或尽可能地憋着。冬天行车不能开车窗,车厢里的空气十分的混浊。一路坐三十多个小时的绿皮火车,到南昌下站时,虽然我们那时还年轻,仍感觉腿脚麻麻的。

三是愁选购礼物难。回家过年给长辈和晚辈带啥礼物,这是个很费心的事。按理说给点钱最实用、最省事,但给少了面子上过不去,给多了又负担不起。想来想去还是选择买礼物。一大家子的亲戚,上有老、下有小,方方面面都要照顾周全,给老人买的点心要考虑硬不硬、油不油,给小孩子买的衣服要考虑大小、款式、颜色是否合适,我和夫人往往要提前一个月来筹办这事儿。带着塞满了东西的大包小包上车,寒冷的冬天里时常也要累得满头大汗。

还有一个愁的是走亲戚难。给至亲长辈拜年是应该的,问题是一些远房亲戚是否也要走访,我总和父母有分歧。这些亲戚父母可能很熟悉,但与我交往并不多,有的甚至没怎么见过面,在一起时常常无话可说。有一次我和弟弟遵父母之命去给一位远房长辈拜年,进门时家里主人在打麻将,我们干坐了半个小时,直到离开时主人居然都没有下桌。气得我回家后埋怨了父母半天。

尽管有这些愁、那些难,但从没有影响我回家过年的脚步。

不过人到中年后,我再回到老家时,过年的味儿已开始慢慢地变了。家里的年货照例还是要准备的,只是米花糖改成了花生糖或芝麻糖;吃红薯片的少了,即使有也是从过去用河沙炒的改成了油炸的;炒黄豆没人吃了。腌制腊肉的习惯虽然还保留着,但在腌制品容易致癌的观念影响下,吃的人在减少,消费量也在下降。过去传统的手工年货,慢慢地变成了工业品。

我问儿时的伙伴,小孩子是否还捡未燃尽的鞭炮玩。他们说现在孩子们都是用压岁钱买鞭炮、买烟花玩,捡鞭炮已是过去的老黄历了。再说现在做鞭炮的工艺先进了,燃放的鞭炮就没有剩下的。

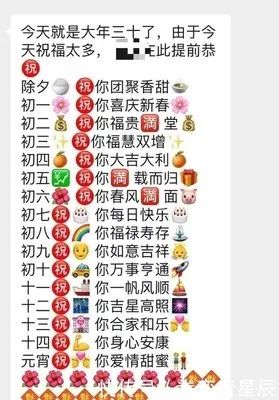

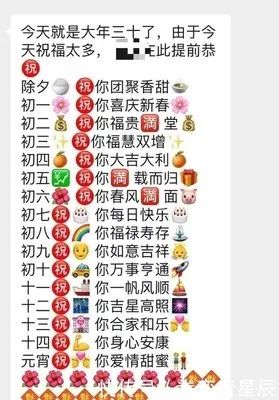

除至亲长辈外,大家已不再走村串户地相互拜年,过去那种川流不息、人来人往的场面不见了。许多人特别是年轻人都拿着手机在群发信息,给亲朋好友空中拜年!

不过过去被视为“四旧”的舞龙灯在百姓的呼吁下恢复了。初七过后,村里的舞龙队开始举着龙灯走村串户给各家拜年,如到了上一年有结婚或盖新房喜事的家庭,不仅要把龙灯舞起来,龙灯队里的老师傅还要领着队员大声喝彩,说一些诸如“早生贵子,新居新气象”之类的吉祥话,主人则送上烟酒、点心招待,客气的还要送个小红包。按习俗龙灯队要在元宵节晚上十二点前结灯。收工后队员们多多少少都会分到一点烟酒年货甚至红包礼金,不过大家更看重的是一起开开心心、热热闹闹的过程。

三

父母去世后,我在故乡的家算是没有了。掐指算来,我已有十几年没在老家过年了,

过去工作时由于假期有限,回一趟家过年常常跟打仗似的,着急忙慌,来去匆匆。陪父母呆不上几天,就又得赶回单位上班,临别时父母总是依依不舍,泪水涟涟。现在退休了,开始有了大把的空闲时间,缺憾的是亲不待了!

每逢过年,北京要走几百万人,平时车水马龙的街市此时突然安静了许多。留下来过年的,除祖祖辈辈生活在这里的“老北京”外,就是我们这些在家乡没有了“根”的外地人。

儿子娶了一位四川姑娘做老婆。考虑到双方都是独生子女,平时儿子儿媳在北京,能不时和我们见面,我和夫人商量,过年就让他们回成都陪儿媳父母吧。因此儿子结婚后,家里就开启了我们老两口独自过年的模式。

北京过年家里有贴春联的,但不多,讲究一点儿的会在门上贴个“福”字。家里已不再像过去那样准备各色年货了,顶多女主人会买点儿瓜子花生,当作过年看春晚的零食。电子商务深入百姓生活后,现在即使在非常偏远的乡村,也能买到国内甚至世界上各种好吃的东西,不过我在北京却很难买到小时候在乡下喜欢吃的那些“土年货”。每年过年前夕,我常常会联系还在老家的哥哥、弟弟,请他们从乡下搜寻一点“土年货”快递给我。其实这些年货要说好吃到哪里也未必见得,只是想感受感受“小时候的味道”。

现在北京很多家庭选择在饭店吃年夜饭,也有从饭店订餐打包回家的。我家人少,都是夫人在家里炒几个菜,吃的十分简单,和平时没什么区别。由于都不胜酒力,自然没有举杯相庆的程式,没有一点过年的仪式感。

北京过年最热闹的地方是庙会。过去也有朋友会邀约一起去转转,有时嫌路途远,不想舟车劳顿,有时觉得庙会主要是吃喝和售卖工艺品,不对我们这个年纪人的口味,至今一次都没去过。

在北京,除了要上门给父母、岳父母拜年外,其他亲朋好友一般都是各过各的年,很少相互串门走访的。大年三十开始,大家就开始抱着手机给亲朋好友发送拜年信息。智能手机时代,大家已不再满足发文字信息了,更多的喜欢发丰富多彩、形象生动的个性化拜年视频。

北京不让售卖、燃放烟花爆竹已好多年了。刚禁放时偶尔还有人偷偷燃放,时间一长,大家慢慢地接受了过年不放烟花爆竹的现实,开始习惯安安静静地过年。

看着大年三十电视里年复一年的春晚,觉得累了或乏味时,我就出门到外面去走走,散散心。一路上我在想,小时候盼过年,中年愁过年,老了以后安静地过年,这个过程或因我们年纪大后心态变了,或因社会发展后环境变了,不过依然不变的是埋藏在心底里的乡情、乡味和乡愁!

(作者曾任财政部办公厅副主任、机关党委常务副书记,中国农业银行董事)

过 年

这几天出门,看见对面邻居家门上贴了春联;街道两旁挂上了红灯笼;不时有人拉着行李箱、拖家带口在路边打车,准备出远门;商店里买东西的人明显多了。春节临近了!

一位同龄好友发来微信,说总感觉现在是按部就班地为过年而过年,越来越缺少浓浓的过年味,小时候那种盼过年的心境没有了。我不禁也感慨万千,过去的往事在记忆深处被轻轻触动。

一

上世纪六十年代初,我出生在赣西北奉新县的农村。小时候过年那真是别有一番景象。

每年冬至一过,母亲就开始腌制腊肉,有时还会灌制一点香肠。和有些地方不同,我们那里没有烟熏腊肉的习惯,通常在出太阳时,拿到外面去晾晒。晒到出油后,再挂到屋梁上继续风干。

炒红薯片是家里必备的自制年货。秋收时节,家家户户都会晒红薯干。过年前夕,母亲用家里做饭的大柴锅,先把粗河沙炒热,然后将红薯干倒进锅里,不断翻炒,直至将薯干焐熟。母亲有时还会炒一点黄豆和花生,不过这两样年货只有家里来了客人时才会端出来。

那时过年家家户户还要做米花糖。腊月一到,小商贩就开始挑着手摇爆米花机走村串户,嘴里“爆米花啰、爆米花啰”不停地吆喝着。各家拿着米和一点木柴,陆陆续续地围拢过来。排队等候爆米花时,大人们七嘴八舌地谈论着生活和劳动中的趣事,女孩子踢起了毽子,男孩子玩起了陀螺。快要开镗起爆时,胆小的会赶紧捂着耳朵躲到一边去。随着“轰”的一声响,一阵白烟窜出,一炉爆米花就做好了。在欢快回家的路上,小孩子不时地抓把爆米花往嘴里塞。

南方是腊月二十四过小年。这一天奶奶会用碗盛上一块大肥肉,插上一根筷子,放在灶头上,双手合十在胸前上下晃动几下,嘴里念念有词地说着什么。我长大后才知道这叫“祭灶”。那时候这个行为被视为迷信,奶奶祭灶时会先关上厨房门,生怕被人看见。

小年过后,母亲开始拆洗家里的被褥和床单,我们穿的衣服也要陆续换下来洗。母亲还会用竹竿扎上稻草,来掸扫房梁和楼板上的灰尘,家里里里外外要清扫一遍。

印象深刻的是洗澡。南方冬天白天出太阳时,外面比屋里暖和。记得母亲让我们兄弟俩脱得一丝不挂在外面洗澡时,旁边上了年纪的人打趣地说,“你们那个什么什么让人看见了”。我们那时虽然只有几岁,但往往也会弄得有点儿不好意思。洗完澡后穿上干净的衣服,身上一直凉飕飕的,总感觉少穿了一件衣服。

小年过后是大年。这一天男人们要负责将家里的菜刀磨好,并招呼孩子们一起贴春联。主妇们开始为除夕的年夜饭做准备,忙着炸肉丸子和豆腐干,用腐竹炖肉、墨鱼炖排骨,家家户户厨房里飘出阵阵的、浓浓的肉香味。路过的人常常会不自觉地驻足多闻几下,好不馋人。

除夕的年夜饭是过年的重头戏。忙碌了一年的全家人围坐在一起,开开心心地吃着一年中最丰盛的晚饭。男人们喝一点自制的米酒,女人们喝一点汤或茶水,大家举杯相互说一些祝福的话,即使平时家人之间有些磕绊,这时候的气氛却是温馨、和谐的。

大年三十关门前,各家要放一挂小鞭炮,叫“关门炮”,寓意辞旧岁、驱除不好的东西。大年初一天刚蒙蒙亮,各家开门时要放一挂长长的大鞭炮,叫“开门炮”,象征迎新接福。每年过年的这个时点,是我们小孩子最为激动的时刻,因为我们要着急起床出去捡鞭炮。那时候家里穷,大人没钱给小孩子买玩的鞭炮,我们只有去捡每家未燃尽的鞭炮来玩。大年三十睡觉前,小孩子都会再三请求大人第二天早晨一定记得及时叫醒起床。记得有时邻居开门放鞭炮了,而我家还未开门,想到鞭炮让小伙伴们捡走了,我们那个跳脚地急呀!只要听到村里哪家“开门炮”一响,小伙伴们就纷纷跑向哪家,胆大的甚至不顾鞭炮还未燃尽,就先下手为强地去抢,大家七手八脚地挤在一起,场面甚为混乱。捡鞭炮时,小伙伴有因地湿滑摔倒的,有因火星烧坏衣服的,偶尔也有炸伤脸和手的,被父母看到了,要是平时肯定会挨一通骂甚至一顿打,不过此时只有生生地强忍下来,嘴里往往蹦出一句“等过了今天再说”。按习俗大年初一不能生气、不能打骂人,否则影响家里一年的吉祥。

大年初一吃完早饭后,先是左邻右舍互相拜年,然后是村子里各家各户相互拜年。大家串门走户,拱拱手、问个安,说几句吉祥祝福的话。不过要是哪家上一年有人过世,这家的人是不上门给人拜年的,别人上门来拜年时,很重要的一件事,是给过世人的灵位鞠躬。要是逝者年纪大、辈分高,讲究一点的人甚至还要行大礼,也就是下跪致哀。

村子里的人家互相拜年后,住在附近的一些亲戚也陆续上门来拜年了。我小时候奶奶还健在,她老人家辈分高,来给她拜年的都是和父母一个辈分或更小的晚辈。这天上午奶奶要见一波又一波的亲戚,重复说很多同样的话。父亲忙着招呼客人,指挥我们小孩子端茶倒水,母亲在厨房给有需要留餐的亲戚准备午饭。大年初一上午家家户户人来人往,热热闹闹,虽然大家很忙乎,但脸上都洋溢着幸福的笑容。

初二是出嫁女儿回娘家的日子。我的两个姑姑会领着夫婿和孩子来给奶奶拜年,带着年货和点心孝敬奶奶。奶奶会将平时积攒的几角钱毛票,给外孙子女们做压岁钱。

好日子总是转眼即逝,很快就到了正月十五元宵节。吃完元宵后,大人们开始商量开春下地干活的事儿,我们孩子们又开始了一年的等待和期盼。

二

1985年大学毕业后,我远离家乡到北京工作。按国家规定,父母不在京的职工,结婚前每年有一次探亲假,成家后四年有一次探亲假,单位负责报销往返路费。像我们父母在外地的人,绝大多数都会把探亲安排在春节期间。不过这个时候回家过年碰到的很多事情那叫一个“愁”啊!

首先是愁车票难买。坐飞机太贵,家里又没有汽车,从北京到江西只有选择坐火车出行。火车票中,硬卧性价比合适,但一票难求。为买票有人甚至要提前一个晚上等在售票窗口。找黄牛票贩子每张票往往要加价一百多元,差不多一张硬卧票的价钱了。实在没办法,有时只得托熟人买票。等票的日子十分煎熬,每天都焦急地打电话去询问,对方总是回复再等等再等等。有几次都是紧赶慢赶算是回到老家陪父母吃上了大年三十的年夜饭。到家没几天,就又开始发愁买回程的火车票。

其次是愁坐车难。有一年没买到硬卧票,只能坐硬座回家。那时火车客运能力有限,着急等着赶回家过年的人又多,铁路部门只得卖一些站票以满足需求,加上有的乘客用站台票上车,结果一路上下车的人少、上车的人多,到最后有的站甚至要从车窗口爬进去才能上车。车厢座位底下躺着人,过道上人挤得有时脚悬在空中着不了地。来回上个厕所要好半天,大家只有少喝水,或尽可能地憋着。冬天行车不能开车窗,车厢里的空气十分的混浊。一路坐三十多个小时的绿皮火车,到南昌下站时,虽然我们那时还年轻,仍感觉腿脚麻麻的。

三是愁选购礼物难。回家过年给长辈和晚辈带啥礼物,这是个很费心的事。按理说给点钱最实用、最省事,但给少了面子上过不去,给多了又负担不起。想来想去还是选择买礼物。一大家子的亲戚,上有老、下有小,方方面面都要照顾周全,给老人买的点心要考虑硬不硬、油不油,给小孩子买的衣服要考虑大小、款式、颜色是否合适,我和夫人往往要提前一个月来筹办这事儿。带着塞满了东西的大包小包上车,寒冷的冬天里时常也要累得满头大汗。

还有一个愁的是走亲戚难。给至亲长辈拜年是应该的,问题是一些远房亲戚是否也要走访,我总和父母有分歧。这些亲戚父母可能很熟悉,但与我交往并不多,有的甚至没怎么见过面,在一起时常常无话可说。有一次我和弟弟遵父母之命去给一位远房长辈拜年,进门时家里主人在打麻将,我们干坐了半个小时,直到离开时主人居然都没有下桌。气得我回家后埋怨了父母半天。

尽管有这些愁、那些难,但从没有影响我回家过年的脚步。

不过人到中年后,我再回到老家时,过年的味儿已开始慢慢地变了。家里的年货照例还是要准备的,只是米花糖改成了花生糖或芝麻糖;吃红薯片的少了,即使有也是从过去用河沙炒的改成了油炸的;炒黄豆没人吃了。腌制腊肉的习惯虽然还保留着,但在腌制品容易致癌的观念影响下,吃的人在减少,消费量也在下降。过去传统的手工年货,慢慢地变成了工业品。

我问儿时的伙伴,小孩子是否还捡未燃尽的鞭炮玩。他们说现在孩子们都是用压岁钱买鞭炮、买烟花玩,捡鞭炮已是过去的老黄历了。再说现在做鞭炮的工艺先进了,燃放的鞭炮就没有剩下的。

除至亲长辈外,大家已不再走村串户地相互拜年,过去那种川流不息、人来人往的场面不见了。许多人特别是年轻人都拿着手机在群发信息,给亲朋好友空中拜年!

不过过去被视为“四旧”的舞龙灯在百姓的呼吁下恢复了。初七过后,村里的舞龙队开始举着龙灯走村串户给各家拜年,如到了上一年有结婚或盖新房喜事的家庭,不仅要把龙灯舞起来,龙灯队里的老师傅还要领着队员大声喝彩,说一些诸如“早生贵子,新居新气象”之类的吉祥话,主人则送上烟酒、点心招待,客气的还要送个小红包。按习俗龙灯队要在元宵节晚上十二点前结灯。收工后队员们多多少少都会分到一点烟酒年货甚至红包礼金,不过大家更看重的是一起开开心心、热热闹闹的过程。

三

父母去世后,我在故乡的家算是没有了。掐指算来,我已有十几年没在老家过年了,

过去工作时由于假期有限,回一趟家过年常常跟打仗似的,着急忙慌,来去匆匆。陪父母呆不上几天,就又得赶回单位上班,临别时父母总是依依不舍,泪水涟涟。现在退休了,开始有了大把的空闲时间,缺憾的是亲不待了!

每逢过年,北京要走几百万人,平时车水马龙的街市此时突然安静了许多。留下来过年的,除祖祖辈辈生活在这里的“老北京”外,就是我们这些在家乡没有了“根”的外地人。

儿子娶了一位四川姑娘做老婆。考虑到双方都是独生子女,平时儿子儿媳在北京,能不时和我们见面,我和夫人商量,过年就让他们回成都陪儿媳父母吧。因此儿子结婚后,家里就开启了我们老两口独自过年的模式。

北京过年家里有贴春联的,但不多,讲究一点儿的会在门上贴个“福”字。家里已不再像过去那样准备各色年货了,顶多女主人会买点儿瓜子花生,当作过年看春晚的零食。电子商务深入百姓生活后,现在即使在非常偏远的乡村,也能买到国内甚至世界上各种好吃的东西,不过我在北京却很难买到小时候在乡下喜欢吃的那些“土年货”。每年过年前夕,我常常会联系还在老家的哥哥、弟弟,请他们从乡下搜寻一点“土年货”快递给我。其实这些年货要说好吃到哪里也未必见得,只是想感受感受“小时候的味道”。

现在北京很多家庭选择在饭店吃年夜饭,也有从饭店订餐打包回家的。我家人少,都是夫人在家里炒几个菜,吃的十分简单,和平时没什么区别。由于都不胜酒力,自然没有举杯相庆的程式,没有一点过年的仪式感。

北京过年最热闹的地方是庙会。过去也有朋友会邀约一起去转转,有时嫌路途远,不想舟车劳顿,有时觉得庙会主要是吃喝和售卖工艺品,不对我们这个年纪人的口味,至今一次都没去过。

在北京,除了要上门给父母、岳父母拜年外,其他亲朋好友一般都是各过各的年,很少相互串门走访的。大年三十开始,大家就开始抱着手机给亲朋好友发送拜年信息。智能手机时代,大家已不再满足发文字信息了,更多的喜欢发丰富多彩、形象生动的个性化拜年视频。

北京不让售卖、燃放烟花爆竹已好多年了。刚禁放时偶尔还有人偷偷燃放,时间一长,大家慢慢地接受了过年不放烟花爆竹的现实,开始习惯安安静静地过年。

看着大年三十电视里年复一年的春晚,觉得累了或乏味时,我就出门到外面去走走,散散心。一路上我在想,小时候盼过年,中年愁过年,老了以后安静地过年,这个过程或因我们年纪大后心态变了,或因社会发展后环境变了,不过依然不变的是埋藏在心底里的乡情、乡味和乡愁!

(作者曾任财政部办公厅副主任、机关党委常务副书记,中国农业银行董事)

-

置业顾问

10000元以上 销售代表详情五险带薪年假年终奖奉新县鸿基房产置业有限责任公司33804 -

诚聘兼职

3000-5000元 电子商务开发详情海纳百川传媒 -

诚聘美容/按摩/整形师经验2年以上

面议 美容/按摩/整形师详情国色天香美容院 -

诚聘 酒馆营业员20-35女

3000-5000元 收银员详情优布劳酒馆 -

奉新中国人寿筹建合伙人 招聘!!!!

3000-5000元 内外勤人员详情中国人寿奉新 -

诚聘文秘/高级文员 经验3年以上

3000-5000元 文秘/高级文员详情带薪年假年终奖工作餐奉新县风顺汽车服务中心 -

诚聘居家不露脸语音聊天员

面议 其它文员详情盛世大棠文化传媒有限公司 -

诚聘居家不露脸直播经验不限

面议 直播带货详情带薪年假年终奖杭州盛世大棠文化传媒有限责任公司佛山市分公司 -

诚聘资料员

面议 资料/文档撰写/编辑详情江西安晟建设有限公司 -

诚聘招聘专员

面议 招聘专员/助理详情宜春卓泰人力资源服务有限公司 -

诚聘电梯维保学徒

面议 设备工程师详情江西汉通电梯工程有限公司 -

保安

2000-3000元 食品/特产详情奉新县诚信中介所

自定义html广告位

微信公众号

微信公众号